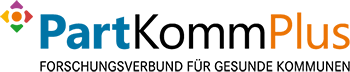

Der Forschungsverbund PartKommPlus - Im Video erklärt

Produkte und Wirkungen von PartKommPlus

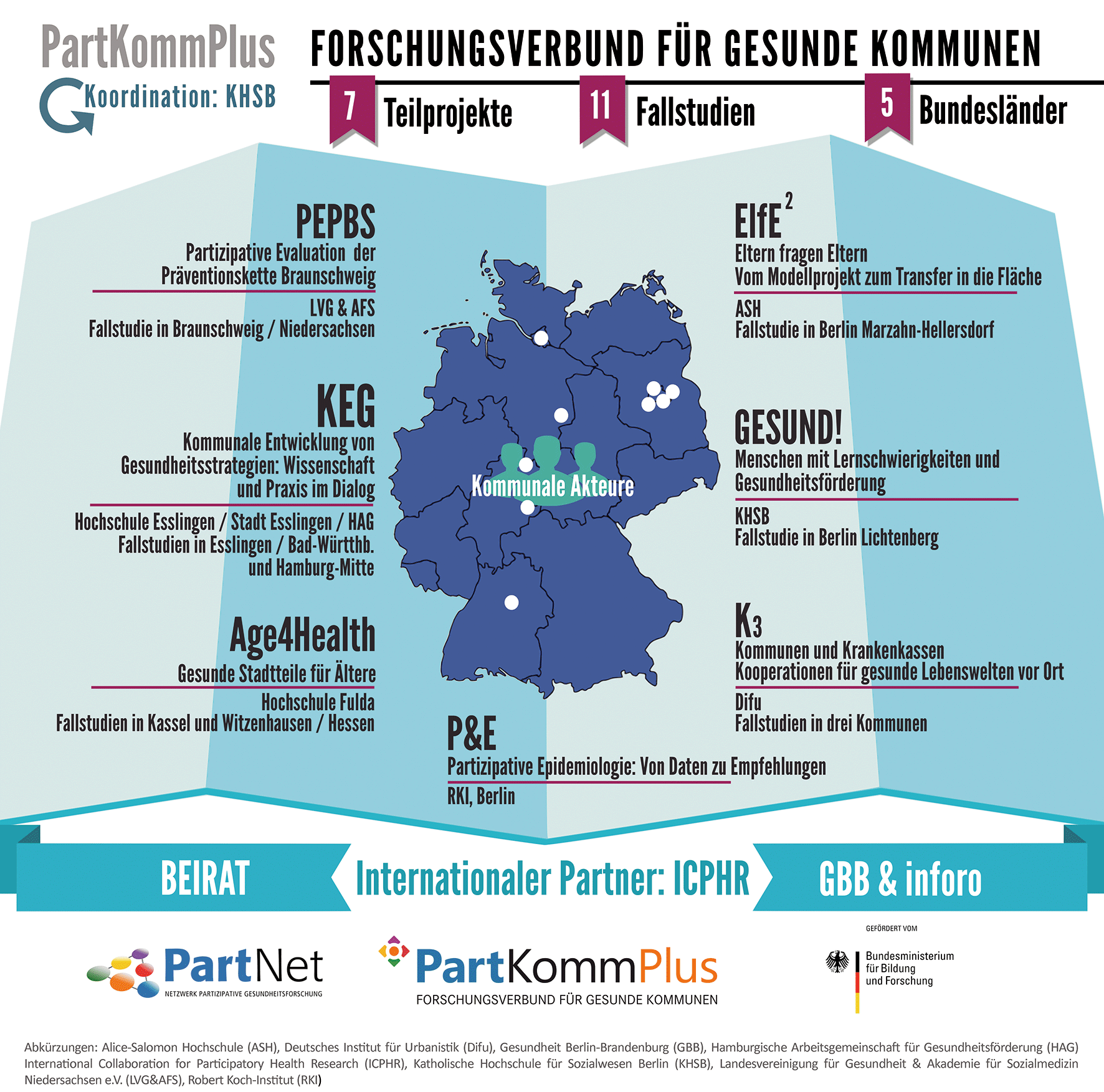

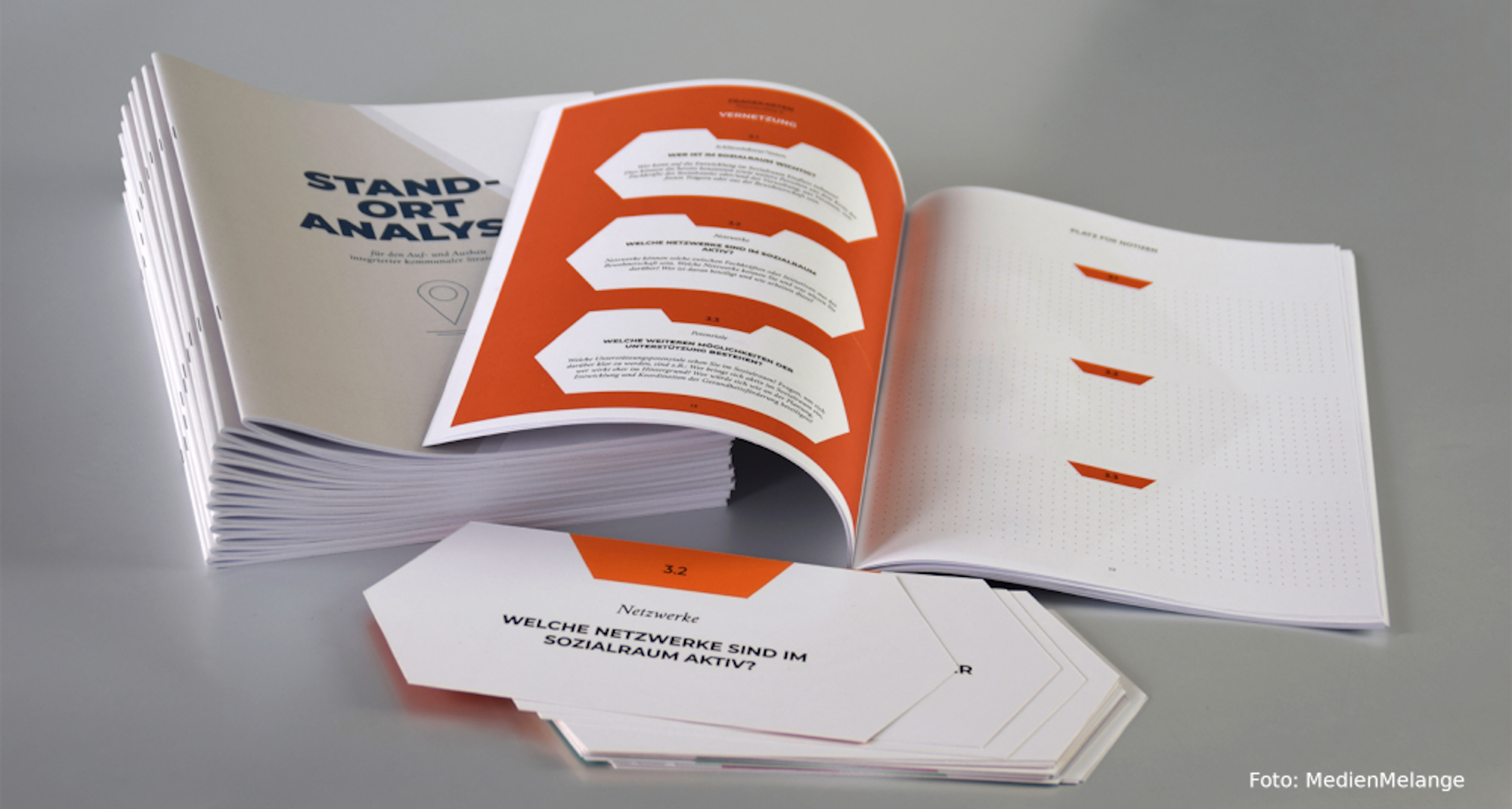

Erkenntnisse aus der Arbeit des Forschungsverbundes PartKommPlus und seiner Teilprojekte wurden auf vielfältige Weise verarbeitet. Neben wissenschaftlichen Artikeln entstanden in partizipativen Prozessen beispielsweise z.B. Handreichungen zur praktischen Arbeit in partizipativen Prozessen oder Videos. Sie beleuchten auf unterschiedliche Weise Aspekte der partizipativen Zusammenarbeit in den Teilprojekten. Die Produkte aus der Arbeit von PartKommPlus stehen der interessierten Öffentlichkeit auf diesen Seiten zur Verfügung.

In PartKommPlus wurde nach dem Ansatz der partizipativen Gesundheitsforschung gearbeitet. Das bedeutet, dass nicht nur der reine Erkenntnisgewinn, vor allem auch Veränderungen zur Förderung der Gesundheit angestrebt wurden. Es war daher ein Ziel, Wirkungen in Bezug auf die eigenen Forschungsprojekte aufzuzeigen, deren Entstehungswege nachzuzeichnen und in Form von Wirkungsbeschreibungen öffentlich zu machen.